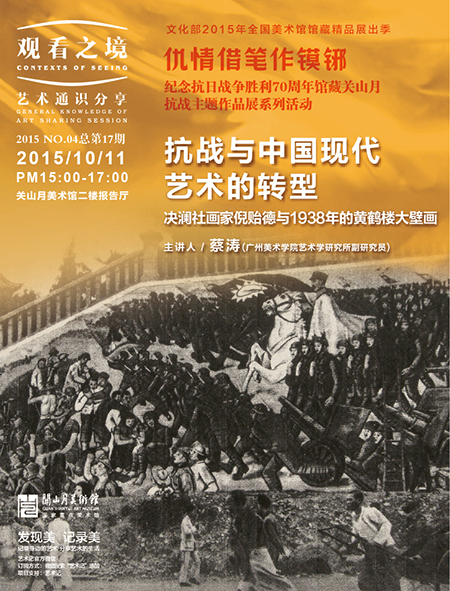

- 观看之境“抗战与中国现代艺术的转型——决澜社画家倪贻德与1938年的黄鹤楼大壁画”

-

-

活动简介:

艺术通识分享

2015年NO.4总第17期

2015年10月11日(星期天)15:00—17:00

地址:深圳市关山月美术馆二楼报告厅

主讲人介绍:

蔡涛(广州美术学院艺术学研究所副研究员)

从事20世纪中国美术史研究。曾供职于广东美术馆,策划了“浮游的前卫:中华独立美术协会与1930年代广州、上海、东京的现代美术”以及梁锡鸿、赵兽、杨秋人、王道源等民国时期现代美术家的个人回顾展等项目。2009年度韩国国立当代美术馆访问策展人,2010年-2011年度日本学术振兴会外籍聘用研究员(京都国立博物馆驻馆研究员),2011-2012年度哈佛燕京学社访问学者。2013年,在中国美术学院取得博士学位。专著《国家与艺术家:黄鹤楼大壁画(1938)与抗战初期中国现代艺术的转型》即将由上海中西书局出版。

活动内容:

国家与艺术家的关系是艺术史上的基本命题之一。放在中国现代美术史的语境中,特别是放在抗日战争初期交战国双方的跨语境背景下,国家与艺术家的关系显得尤为突出。本文以1938年作为考察中国现代美术史的历史分期点,而不是通常的1949年,正是基于这一关键命题的重新释读。而构成这一释读的艺术史现象,是1938年8、9月间在武汉政治部三厅由著名剧作家田汉主持,以及王式廓、李可染等十余位画家集体创作的黄鹤楼大壁画。这幅大壁画的创作现场,不仅见证了民族国家与艺术家之间体制性关系的确立,也预示了中国现代艺术运动的深刻转型。中国现代美术运动的代表人物、决澜社画家倪贻德在这幅象征着国家主义全面抬头的大壁画中的出场和退出,提供给我们一个特别的视角,以此来考察国家与艺术家之间全新关系的转换过程,以及现代艺术的急速转向。本讲座以跨语境的视野来重构这段至为重要但却被历史叙述选择性遗忘的美术史事件,讨论对导致中国现代美术这一重大转折的各种成因的总体认识。

2015-09-30